Une brève histoire de la sousveillance

La sousveillance est une riposte à la surveillance. Comme son préfixe l’indique, la surveillance est surplombante, étatique et désormais presque omniprésente. À l’inverse, la sousveillance vient d’en bas, en réaction à ce contrôle social généralisé, pour en dévoiler et dénoncer les excès. C’est Steve Mann, professeur en sciences appliquées à l’université de Toronto, connu pour avoir ses lunettes de réalité augmentée vissées en permanence, qui a développé ce concept de sousveillance. En France, c’est Olivier Aïm, théoricien des médias, qui a popularisé ce qui s’appelle, de l’autre côté de l’Atlantique, les “surveillance studies”. Dans sa nouvelle publication, Jean-Paul Fourmentraux, socio-anthropologue, professeur à l’Université Aix-Marseille et critique d’art, analyse la manière dont s’exerce la sousveillance, cet “œil du contre-pouvoir”, dans les pratiques et créations numériques.

Antoine d’Agata, Virus. Photo: D.R.

La notion de surveillance étatique n’est pas récente. Elle traduit “la volonté de puissance” des gouvernements sur leurs citoyens, ce désir de tout observer, tout contrôler, tout ficher… Mais depuis quelques années, singulièrement en France, l’étau s’est resserré. Plusieurs facteurs ont renforcé cette détermination à surveiller et punir… Des lois votées en contrecoup des attentats jusqu’aux récentes législations s’inscrivant dans le cadre de la “sécurité globale”, en passant par les contraintes sanitaires prises lors de la pandémie du Covid, désormais c’est tout un ensemble de mesures liberticides qui mettent à mal les droits fondamentaux et la vie privée. Si une telle surveillance est désormais possible, c’est bien sûr grâce aux technologies de plus en plus intrusives : vidéosurveillance, dataveillance, drones, biométrie, géolocalisation, puces RFID, etc. Et nous sommes tous, ou presque, complices de ce qui s’avère être aussi une “auto-surveillance” par le biais des téléphones portables, d’Internet, des réseaux sociaux…

Pour autant, cette prolifération des technologies d’observation et d’information est aussi un atout. Si chacun peut être observé et contrôlé, chacun peut aussi “surveiller les surveillants”. Œil pour œil, regard contre regard… En clair, le regard peut toujours se retourner et devenir un opérateur de contre-pouvoir. La sousveillance est bien une contre-surveillance qui consiste à mettre en lumière et donc à rendre visibles les stratégies occultes des plateformes numériques, [des entreprises] et des États qui procèdent de la violation et de l’instrumentalisation des images et données. En première ligne, on trouve des collectifs et associations citoyennes (Technopolice.fr, La Quadrature du Net, Copwatch, etc.).

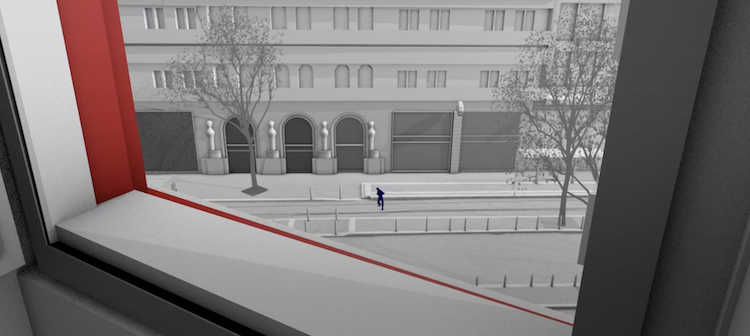

Samuel Bianchini, niform. Photo: D.R.

Même si ce n’est pas le sujet du livre, dans cette lutte contre la techno-surveillance, Jean-Paul Fourmentraux signale aussi des réactions plus offensives comme l’obfuscation. Ce “barbarisme”, qui resurgit dans le langage informatique pour désigner des processus de camouflage, tire ses racines au XVIIIe siècle du verbe “dissimuler” avant un glissement sémantique vers l’idée de “s’offusquer” : l’obfuscation renvoie aux tactiques visant à limiter ou contrecarrer le poids du profilage et de l’algorithmisation des individus. Prenant à rebours l’asymétrie des procédures de capture des données, elle fait office d’arme des faibles. […] L’obfuscation opère comme une ruse qui consiste à produire délibérément de fausses informations, dans le but de noyer les données existantes dans une série de contre-informations fallacieuses, désordonnées, ambiguës…

Cette tactique peut également procéder au sabotage des instruments de surveillance ou de collecte et de traitement des données personnelles. Des actions plus directes, qui ne sont pas sans rappeler les riches heures de l’autonomie… On peut en mesurer les impacts en consultant certaines revues de presse militantes. Dans cette guerre sociale et technologique de basse intensité, les artistes occupent une position médiane. L’art joue ici un rôle singulier, en tant que producteur de formes et d’outils pratiques et réflexifs. La sousveillance y est mise en œuvre comme une tactique de résistance au sens de Michel de Certeau. […] La pratique artistique ré-ouvre les boîtes noires, défait les dispositifs de la surveillance subie, les braconne et construit en retour des dispositifs de surveillance inversée. […] L’enjeu d’un art de la sousveillance revient à dévoiler comment les “machines de vision” contemporaines perçoivent le monde au travers de catégories qu’on leur a inculquées. Et par conséquent, comment les images qui en résultent révèlent des formes de pouvoir qu’elles sont destinées à reproduire et à améliorer.

Forensic Architecture, The killing of Zineb Redouane. Photo: D.R.

À mi-chemin entre discipline de recherche artistique et forme d’action politique, le collectif Forensic Architecture recueille et analyse des données, des vidéos et autres schémas balistiques avant de les interpréter et mobiliser dans le cadre d’une contre-expertise technico-légale qui se présente sous forme de modélisation 3D. Leurs investigations permettent de faire la lumière sur des affaires controversées qui échappent aux expertises traditionnelles ou donnent lieu à des jugements et résolutions souvent partiels et opaques (attentats, crimes d’État, violences policières, etc.). Parmi leurs contre-enquêtes, on mentionnera celles concernant Adama Traoré ou Zineb Redouane — 80 ans, morte “en marge” de l’acte III des Gilets Jaunes à Marseille en 2018, suite au tir d’une grenade lacrymogène au moment où elle fermait la fenêtre de son appartement. Mais Forensic Architecture ne se limite pas à ces cas d’études “made in France”. Le collectif œuvre également sur le plan international (l’explosion du port de Beyrouth, les brutalités policières lors des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, les migrants en Méditerranée, le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine, etc.) et trans-temporel (The Nebelivka Hypothesis, les crimes coloniaux allemands en Namibie en 1904-1908, etc.).

Parmi les artistes qui ont les violences policières dans leur viseur, le hacker et “artiviste” italien Paolo Cirio s’inscrit pleinement dans une démarche technocritique, à la croisée de l’art et du militantisme citoyen. Entre street-art et net-art, il pratique aussi bien l’affichage sauvage, en placardant des photos de policiers entourés d’un cadre rouge à la manière du processus de recherche et d’identification algorithmique des visages, que le piratage et détournement de données (Face to Facebook, Street Ghosts, Loophole For All). Mais c’est avec son installation Capture qu’il a focalisé l’attention en 2020. Il s’agit d’une série photo de 150 visages de policiers (1000 pour la version vidéo) choisis parmi 4000. Des visages capturés lors de manifestations. Regards menaçants ou furtifs, sourires crispés ou grimaçants… Tout, dans ces clichés, transpire la haine, la peur et la violence qui ont marqué les mouvements sociaux depuis la Loi travail, en passant par les Gilets Jaunes et dernièrement la Réforme des retraites.

Paolo Cirio, Capture. Photo: D.R.

Présentée sans problème à Vienne, Turin et Berlin, cette installation s’est par contre attiré les foudres du Ministère de l’Intérieur français lors de sa présentation à Tourcoing, au Fresnoy, dans le cadre d’une exposition collective. Capture a été censurée avant même d’être montrée au public… À la place de ce panorama, une palissade bleue sur laquelle sur laquelle est inscrit en gros caractères “La Honte !”, traduisant le sentiment des élèves et professeurs de ce Studio national des arts contemporains. Le problème, au-delà des regards et rictus inquiétants, tient au fait que Paolo Cirio a fait le choix de montrer les visages potentiellement identifiables. Pour dénoncer les violences policières, d’autres artistes ont opté pour une approche moins frontale en floutant les visages des forces de l’ordre ou en effaçant les silhouettes des victimes : Bettie Nin (Les Disparus), Thierry Fournier (La Main invisible), Benjamin Gaulon (FaceGlitch). À l’inverse, avec niform, Samuel Bianchini confronte le spectateur à un cordon de CRS. Floue au départ, lorsqu’on s’en rapproche l’image-vidéo se métamorphose en représentation d’un danger imminent : une expérience à vivre pour les personnes n’ayant jamais mis les pieds dans le cortège de tête, par exemple…

C’est un autre type d’expérience qu’à vécu Antoine d’Agata lors du confinement suite au Covid-19 (Virus, La Vie Nue). Ce photographe a entrepris d’ausculter les empreintes et les stigmates sociaux et politiques de la pandémie, montrant la transformation de Paris, aux rues désertées de ses habitants, uniquement occupées par les marginaux (toxicos, prostituées, SDF, etc.) et les travailleurs de l’ombre (éboueurs, livreurs, etc.). Pour ce projet, il s’est équipé d’une caméra thermique afin de capter et d’enregistrer des “traces” de cet épisode viral qui métamorphose la ville en un curieux théâtre d’âmes errantes, de têtes baissées et de corps fuyants. […] Le photographe choisit par conséquent de détourner cette technologie de repérage et de contrôle, un outil de surveillance initialement conçu pour un usage militaire et guerrier, qu’il manipule à contre-emploi, à l’inverse d’une quête de localisation ou d’identification.

Jean-Paul Fourmentraux attire aussi notre attention sur Éléonore Weber qui “recycle” également des images de caméras thermiques. Dans son documentaire, Il n’y aura plus de nuit, cette auteure et réalisatrice, qui a par ailleurs étudié la philosophie politique à l’EHESS, met en exergue des images capturées par des hélicoptères de combat et des drones militaires. Une démarche également adoptée par Trevor Paglen (Untitled (Reaper Drone)), Omer Fast (5000 Feet In The Best) et James Bridle (Watching The Watchers). Nous avons commencé à nous familiariser avec ce type de prises de vue lors des guerres qui ont ravagé l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie et, dernièrement, l’Ukraine. “Familiariser” n’est toutefois pas le mot tant nous sommes à chaque fois saisis d’effroi à la vue des petites silhouettes qui, de haut, se détachent comme des fourmis avant de disparaître dans un nuage de poussière, quand ce n’est pas l’image vidéo qui est brutalement interrompue une fois la cible atteinte. Sans parler des propos tenus par les “tueurs à distance” qui ne semblent pas mesurer la réalité où ils exercent leur “art”, incapables de distinguer un paysan qui porte un râteau sur l’épaule, d’un combattant avec une kalachnikov…

Celui qui filme est celui qui tue… Cette vision lointaine du théâtre des opérations via des écrans entraîne une déréalisation de la guerre mue par plusieurs objectifs : déresponsabiliser les assaillants, déculpabiliser les citoyens et surtout protéger les États et leurs armées. Pour Grégoire Chamayou, avec cette distanciation, l’éthique du combat se déplace, pour devenir une éthique de la mise à mort, une nécroéthique, qui utilise les principes du jus in bello pour les convertir en critères pertinents du meurtre acceptable. Une éthique de bourreaux ou d’exécuteurs, mais plus de combattants. In fine, pour Éléonore Weber, il s’agit justement de prendre une certaine distance vis-à-vis de ces images meurtrières, afin de les restituer au régime visuel. Autrement dit, il s’agit d’instruire le regard à d’autres fins qu’à celle du conflit armé. Tel est peut-être l’acte de résistance que propose son film documentaire : un retournement du regard.

Laurent Diouf

Jean-Paul Fourmentraux, Sousveillance : L’œil du contre-pouvoir (Les Presses du Réel, 2023)

> https://www.lespressesdureel.com/