Jean-Marc Chomaz est physicien, Laurent Karst est plasticien. Leurs routes se sont croisées un jour de 2003. Depuis, ensemble, ils cherchent et créent, explorant cette lisière, ou cet interstice, entre la réalité physique, le modèle théorique et la perception sensible humaine. Qui est qui, du scientifique ou de l’artiste, n’est plus de propos, mais bien un nouveau regard sur l’art, sur la science et sur la société.

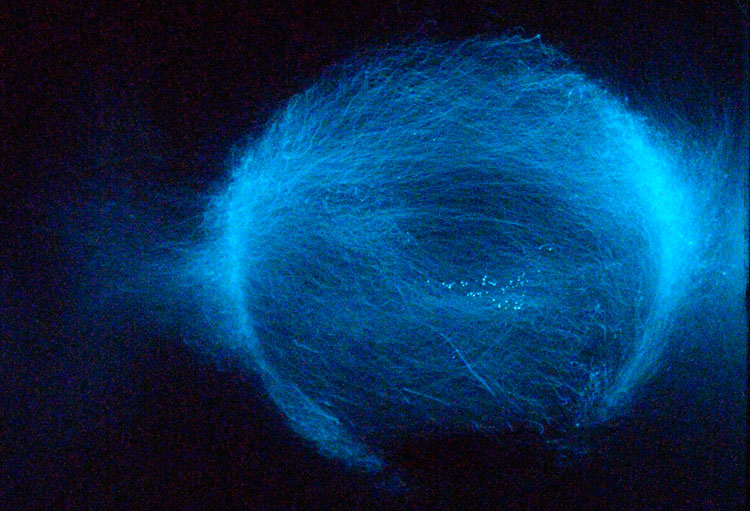

Exoplanète, un cosmos intime habité de la bioluminescence du phytoplancton Pyrocistis Noctiluca, création pour le salon des Réalités Nouvelles 2015. Photo: D.R.

Nous nous sommes rencontrés au printemps 2003 dans le repas de rue du passage Turquetil à Paris, un ami designer pensait que nous aurions beaucoup à nous dire. — Laurent : je voudrais sculpter la vapeur, j’ai réalisé un projet avec de grandes vitres galbées, mais comment la libérer de ces parois de verre ? Jean-Marc : ce n’est pas la vapeur qu’il faut sculpter, mais le mouvement dans l’espace et le temps. La vapeur apportera sa matérialité. Mais je ne sais faire que des tubes ou des anneaux. — Il nous fallut deux ans de recherche dans le laboratoire, en studio son, en spatialisation visuelle et sonore, de déconstruction et reconstruction d’un univers, mais aussi de mises au point pragmatiques et patientes, avant de présenter notre première création Infraespace.

Pendant ce temps, François Eudes Chanfrault, compositeur, s’était embarqué dans l’aventure. Notre matière était devenue le tourbillon des particules de l’air, une multitude de petits gyroscopes dont le moment angulaire se conserve presque à l’infini. Ils donnent leurs formes à nos installations. Infraespace propose une fracture par laquelle se glisser pour expérimenter un réel, plus qu’un méta-instrument c’est un méta–espace. Dans la nuit remplie de brouillard, de l’ouverture verticale de douze cubes noirs sort une rythmique d’anneaux de brume lumineuse. Cette matrice posée au sol scande l’espace de la trajectoire des anneaux. Une percussion dans chacun des cubes crée le tourbillon et un son spatialisé emmène chacun de ces tambours vers une émotion différente.

Pendant la semaine de tests in situ à la chapelle des Récollets où Infraespace a été créée pour la Nuit Blanche 2005, nous avons tous les trois apprivoisé l’installation jusqu’à ce qu’elle nous emporte dans un imaginaire sensible partagé. Nous avions tout d’abord cru qu’elle était un instrument et François-Eudes avait composé des rythmiques, mais l’ajout des anneaux, grands aplats de vapeur, n’apportait pas de vibration, de déséquilibre. Ensemble, nous avons ajouté une matrice pour imprimer l’espace et un clavier tactile pour dessiner de la main les anneaux sur la brume. Alors seulement le poème a emporté le songe.

Le même processus de création entièrement partagée, lent, à la recherche de ces interstices par lesquels accéder à d’autres réels, a porté tout notre travail et a mené à la création du collectif Labofactory (1). Il nous a conduits à articuler le concept de dualité Art-Science. La dualité est une notion complexe qui prend des sens multiples, parfois antagonistes, dans différentes spécialités des mathématiques. À la fois complémentaire et opposée, la dualité est une relation réflexive, une propriété non universelle relative à une mesure, une structuration d’un espace plus grand que le réel de l’objet lui-même. En mécanique quantique la dualité onde/corpuscule vient de la non-commutativité des observables de position et d’impulsion.

Labofactory s’inscrit dans l’affirmation de cette dualité Art-Science et de sa relativité par rapport au regard, à l’observable, à la métrique que l’on pose sur nos actions, nos êtres, nos imaginaires. Cette dualité Art-Science autorise aussi bien la réflexivité entre les deux champs que leur appartenance à un même espace partagé. Les productions de Labofactory s’inscrivent dans le champ d’un mouvement Art-Science s’appuyant sur ce principe de dualité, de symétrie et se fondant sur un processus où artistes et scientifiques, en changeant de rôle, ont laissé place au sensible et à l’intuition. L’œuvre a ainsi perdu toute tentation descriptive, didactique, elle n’est plus univoque, ni prescriptive, mais perceptive. Elle ouvre directement sur un imaginaire partagé entre artiste et scientifique qui laisse toute sa place au regard du spectateur qui, comme l’observateur quantique, modifie à jamais le sens porté par l’œuvre.

Infraespace, Art Rock, janvier 2011. Photo: D.R.

En cela les projets ou installations partagent une parenté avec le mouvement des Science Galeries qui tente de réinventer les usages et les codes de la médiation scientifique. Ces actions, où l’échange public-science est symétrique, où le public peut dialoguer avec l’œuvre, permettent de transmuter le savoir en culture populaire (2) privilégiant l’imaginaire. Elles changent aussi la projection que les scientifiques font de leur rôle et la perception que le public a de celui-ci.

Chaque installation se fonde sur une série d’essais et de recherches en laboratoires destinée à étudier, analyser, expliquer un certain nombre d’effets physiques. Ces phénomènes, apparentés à ceux observables dans la nature, sont présentés sous forme d’épures réduites à leur plus simple matérialisation (anneaux, tourbillons, ondes…), suivant ainsi, en la détournant, la démarche scientifique qui va chercher à isoler un phénomène, à le reconstituer dans son essence pour pouvoir étudier et identifier chaque paramètre qui le définit.

Par exemple, un mouvement d’air sera produit et calculé dans des environnements les plus stables, une vague sera générée dans des bassins isolés, protégés du vent et des différences de températures. Mais dans l’installation, ces phénomènes seront répétés, interagiront en échappant de par leur dynamique propre à notre contrôle, reconstituant ainsi un univers autonome, une incarnation du modèle transposé de l’espace mathématique à l’espace réel. L’abstraction devenue tangible se laisse alors percevoir, résonnant avec les émotions, réminiscences de nos vécus, révélant ainsi les fondements sensibles et transcendant du modèle.

Créée pour le salon des Réalités Nouvelles en 2015, Exoplanète interroge les nouvelles matérialités des sciences qui ont découvert des planètes extra-solaires relançant le rêve de la possibilité de trouver d’autres êtres. La pièce est plongée dans le noir. En s’approchant, le spectateur découvre un tourbillon de traînées lumineuses, succession de bandes ou de spirales qui s’accélèrent et s’échappent. Un espace intime se déploie. Une lumière vacille, sillon bleu de ma mémoire, double spirale enroulée des origines, je me souviens d’une planète océan. Capturer la lumière et la libérer pour interroger la nuit. Je perpétue ce cycle oublié. Je suis cette autre planète dont tu crois percevoir le scintillement ultime. L’espace est replié il n’y a ni dehors ni dedans, je suis toi.

Ces crépitements sont produits par l’excitation d’un phytoplancton, le Pyrocistis Noctiluca, qui absorbe le CO2 le jour par photosynthèse et synthétise une protéine, la luciférine, dont l’oxydation dans le cycle nocturne émet de la lumière. Ces éclats éphémères évoquent aussi bien la planète des origines où la photosynthèse des océans a coloré de bleu le ciel que le rôle que joue toujours le plancton en produisant l’oxygène de l’air.

Labofactory, à travers cette recherche symbiotique entre l’art et la science, porte un questionnement épistémologique visant à redéfinir le lien science-société, à reprendre possession de la notion de progrès. Des installations comme Fluxus, Redshift ou Exoplanète mettent à l’épreuve notre capacité à percevoir certains phénomènes naturels et celle de s’adapter face à de nouvelles conditions sensorielles. Elles provoquent des situations émotionnelles capables de ressentir d’une autre manière les enjeux actuels afin de contribuer à construire une nouvelle narration du monde impliquant la dualité entre art et science.

Laurent Karst & Jean Marc Chomaz

publié dans MCD #81, “Arts & Sciences”, mars / mai 2016

(1) Labofactory.com

(2) Un peu à la manière de Jean Villard pour le théâtre.