comprendre l’art numérique en Afrique du Sud et de l’Est

Un examen détaillé de l’évolution des technologies numériques de communication en Afrique du Sud et de l’Est, vues sous l’angle des pratiques culturelles et artistiques, en insistant sur la façon dont, dans ces régions, la technologie est appréhendée et intégrée à un système de partage des connaissances inhérent à la culture africaine. Nous souhaitons, grâce à cet état des “cultures de la technologie” propres à l’Afrique du Sud et de l’Est, permettre au lecteur de mieux comprendre la pratique des arts numériques sur le continent africain.

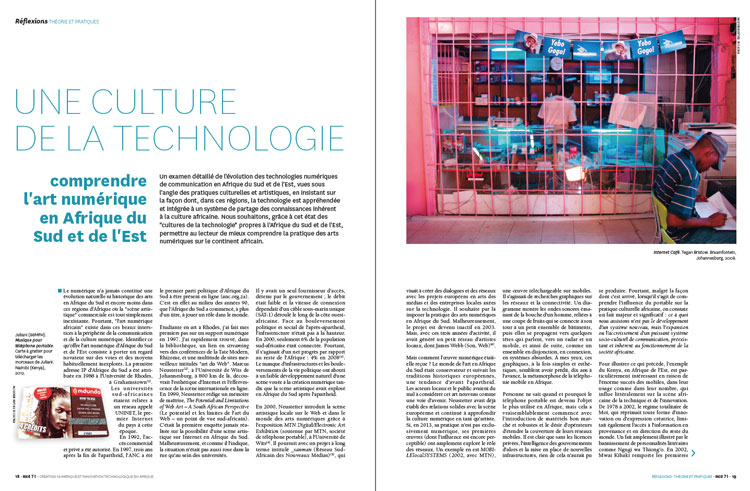

Internet Café. Tegan Bristow. Braamfontein, Johannesburg, 2008. Photo : © Tegan Bristow.

Le numérique n’a jamais constitué une évolution naturelle ni historique des arts en Afrique du Sud et encore moins dans ces régions d’Afrique où la “scène artistique” commerciale est tout simplement inexistante. Pourtant, “l’art numérique africain” existe dans ces beaux interstices à la périphérie de la communication et de la culture numérique. Identifier ce qu’offre l’art numérique d’Afrique du Sud et de l’Est consiste à porter un regard novateur sur des voies et des moyens habituellement inexplorés. La première adresse IP d’Afrique du Sud a été attribuée en 1988 à l’Université de Rhodes, à Grahamstown (1). Les universités sud-africaines étaient reliées à un réseau appelé UNINET, le premier Internet du pays à cette époque. En 1992, l’accès commercial et privé a été autorisé. En 1997, trois ans après la fin de l’apartheid, l’ANC a été le premier parti politique d’Afrique du Sud à être présent en ligne (anc.org.za). C’est en effet au milieu des années 90, que l’Afrique du Sud a commencé, à plus d’un titre, à jouer un rôle dans le monde.

Étudiante en art à Rhodes, j’ai fait mes premiers pas sur un support numérique en 1997. J’ai rapidement trouvé, dans la bibliothèque, un lien en streaming vers des conférences de la Tate Modern, Rhizome, et une multitude de sites merveilleux intitulés “art du Web”. Marcus Neustetter (2), à l’Université de Wits de Johannesburg, à 800 km de là, découvrait l’esthétique d’Internet et l’effervescence de la scène internationale en ligne. En 1999, Neustetter rédige un mémoire de maîtrise, The Potential and Limitations of Web Art – A South African Perspective (Le potentiel et les limites de l’art du Web – un point de vue sud-africain). C’était la première enquête jamais réalisée sur la possibilité d’une scène artistique sur Internet en Afrique du Sud. Malheureusement, et comme il l’indique, la situation n’était pas aussi rose dans la rue qu’au sein des universités. Il y avait un seul fournisseur d’accès, détenu par le gouvernement; le débit était faible et la vitesse de connexion dépendait d’un câble sous-marin unique (SAT-1) déroulé le long de la côte ouest-africaine. Face au bouleversement politique et social de l’après-apartheid, l’infrastructure n’était pas à la hauteur. En 2000, seulement 6% de la population sud-africaine était connectée. Pourtant, il s’agissait d’un net progrès par rapport au reste de l’Afrique : 4% en 2008 (3). Le manque d’infrastructures et les bouleversements de la vie politique ont abouti à un faible développement naturel d’une scène vouée à la création numérique tandis que la scène artistique avait explosé en Afrique du Sud après l’apartheid.

En 2000, Neustetter introduit la scène artistique locale sur le Web et dans le monde des arts numériques grâce à l’exposition MTN Digital/Electronic Art Exhibition (soutenue par MTN, société de téléphone portable), à l’Université de Wits (4). Il poursuit avec un projet à long terme intitulé _sanman (Réseau Sud-Africain des Nouveaux Médias) (5), qui visait à créer des dialogues et des réseaux avec les projets européens en arts des médias et des entreprises locales axées sur la technologie. Il souhaite par là imposer la pratique des arts numériques en Afrique du Sud. Malheureusement, le projet est devenu inactif en 2003. Mais, avec ces trois années d’activité, il avait généré un petit réseau d’artistes locaux, dont James Webb (Son, Web) (6).

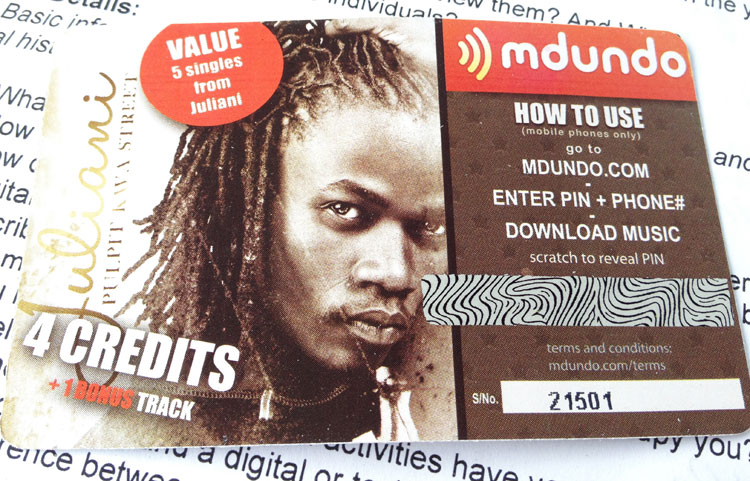

Juliani (88MPH). Musique pour téléphone portable. Carte à gratter pour télécharger les morceaux de Juliani. Nairobi (Kenya), 2012. Photo : © Tegan Bristow.

Mais comment l’œuvre numérique était-elle reçue ? Le monde de l’art en Afrique du Sud était conservateur et suivait les traditions historiques européennes, une tendance d’avant l’apartheid. Les acteurs locaux et le public avaient du mal à considérer cet art nouveau comme une voie d’avenir. Neustetter avait déjà établi des relations solides avec la scène européenne et continué à approfondir la culture numérique en tant qu’artiste. Si, en 2013, sa pratique n’est pas exclusivement numérique, ses premières œuvres (dont l’influence est encore perceptible) ont amplement exploré le rôle des réseaux. Un exemple en est MOBILElocalSYSTEMS (2002, avec MTN), une œuvre téléchargeable sur mobiles. Il s’agissait de recherches graphiques sur les réseaux et la connectivité. Un diagramme montre les ondes sonores émanant de la bouche d’un homme, reliées à une coupe de fruits qui se connecte à son tour à un petit ensemble de bâtiments, puis elles se propagent vers quelques têtes qui parlent, vers un radar et un mobile, et ainsi de suite, comme un ensemble en disjonction, en connexion, en systèmes absurdes. À mes yeux, ces graphiques, à la fois simples et esthétiques, semblent avoir prédit, dix ans à l’avance, la métamorphose de la téléphonie mobile en Afrique.

Personne ne sait quand et pourquoi le téléphone portable est devenu l’objet le plus utilisé en Afrique, mais cela a vraisemblablement commencé avec l’introduction de matériels bon marché et robustes et le désir d’opérateurs d’étendre la couverture de leurs réseaux mobiles. Il est clair que sans les licences privées, l’intelligence des gouvernements d’alors et la mise en place de nouvelles infrastructures, rien de cela n’aurait pu se produire. Pourtant, malgré la façon dont c’est arrivé, lorsqu’il s’agit de comprendre l’influence du portable sur la pratique culturelle africaine, on constate un fait majeur et significatif : ce à quoi nous assistons n’est pas le développement d’un système nouveau, mais l’expansion ou l’accroissement d’un puissant système socio-culturel de communication, préexistant et inhérent au fonctionnement de la société africaine.

Pour illustrer ce qui précède, l’exemple du Kenya, en Afrique de l’Est, est particulièrement intéressant en raison de l’énorme succès des mobiles, dans leur usage comme dans leur nombre, qui influe littéralement sur la scène africaine de la technique et de l’innovation. De 1978 à 2002, le régime totalitaire de Moi, qui réprimait toute forme d’innovation ou d’expression créatrice, limitait également l’accès à l’information en provenance et en direction du reste du monde. Un fait amplement illustré par le bannissement de personnalités littéraires comme Ngugi wa Thiong’o. En 2002, Mwai Kibaki remporte les premières élections “démocratiques”; les choses commencent lentement à changer au Kenya. En 2007, le Kenya est confronté à de violents affrontements dus aux conflits qui font suite aux élections. Dans cette violence, la mobilisation des citoyens passe par l’utilisation massive des SMS et des communications numériques (7). Les années précédentes, les restrictions à la communication ont fait que toutes les questions et problèmes politiques aboutissaient à la prison ou se dissipaient en rumeurs. Mais les Kenyans ont vite adopté le portable, et cela alimente le profond changement provoqué par les événements. En outre, l’accentuent encore un nouveau câble sous-marin et l’action d’une communauté de spécialistes dans la diaspora (8).

To Whom It May Concern. Michelle Son. Vue de l’installation. 2011. Photo : © Michelle Son.

Des événements est né le développement d’Ushahidi (9), un outil visuel de reportage en direct, basé sur une carte et qui permet au public, aux ONGs et aux journalistes de publier des informations en temps réel. Il était alors utilisé pour garder une trace de ce qui se passait afin que des mesures puissent être prises rapidement en cas d’urgence. Depuis lors, cet outil a acquis une réputation mondiale. Bien qu’Ushahidi ait beaucoup compté, l’important est ce qu’il a modifié dans l’approche de l’Afrique de l’Est vis-à-vis des médias mobiles. Après Ushahidi s’est développé un fort intérêt envers la communication et les outils numériques pour et par les Africains. Cela a conduit à l’iHub (10), en cours de mise en place à Nairobi, et a rapidement donné une série de Tech Hubs (centres technologiques) à travers l’Afrique (11), un aspect important du développement du continent et de sa contribution dans le domaine de la technologie et de l’innovation.

Quand j’ai entamé mes recherches sur les pratiques culturelles dans leur rapport à la technologie en Afrique en 2011, un article écrit par le scientifique kenyan W. K. Omoka, intitulé Applied Science and Technology: A Kenyan Case Consideration of their Interrelationship (Sciences appliquées et technologie: étude de cas de leur interrelation au Kenya) (1991) (12) a attiré mon attention. Omoka y utilise l’expression “une culture de la technologie” pour comparer la science appliquée et la pratique africaine de la technologie à celles de l’Occident. L’aspect marquant est comment il identifie l’influence d’un système socio-culturel de transfert des connaissances en Afrique de l’Est. Omoka s’est servi des caractéristiques socioculturelles et sociopolitiques de l’Afrique de l’Ouest pour expliquer la manière dont la science et la technologie ont été remarquablement assimilées et appliquées en Afrique. Il a montré la façon dont elles sont profondément ancrées dans les structures socioculturelles et fortement influencées par une estimation planifiée des besoins, ce qui contraste avec la pratique occidentale du développement qui mise tout sur la recherche.

Ma propre étude a révélé qu’il existe une “culture de la technologie” propre à chaque pays d’Afrique. Les brèves descriptions de la croissance des technologies numériques de communication en Afrique du Sud et au Kenya illustrent cet état de fait. Pourtant, le système socio-culturel de transfert de connaissances et ses implications sont présents à l’échelle du continent. C’est cet aspect de l’Afrique qui est complété et renforcé par le biais des médias mobiles. Aujourd’hui, les pratiques sud-africaines en art numérique sont de plus en plus importantes, avec une prédominance d’installations et de médias en ligne, et le pays développe ses propres relations non seulement avec le monde, mais aussi le reste de l’Afrique. Tandis que les pratiques artistiques et culturelles rencontrent les pratiques numériques et technologiques, les artistes élaborent une réflexion critique de cette “culture de la technologie”. Il s’agit d’une action et d’un commentaire directs sur les changements et leurs effets, ce qui permet une réflexion sur le processus et sur ce qu’il implique. Être critique est universel. Aux États-Unis et en Europe un exemple significatif est celui de l’artiste Roy Ascott, qui a établi un lien direct entre la cybernétique et la conscience — introduisant dans la culture occidentale contemporaine la compréhension de la manière dont notre conscience culturelle est associée à des domaines de recherche comme la télématique. Même l’artiste sud-africain Stefanus Rademeyer (13) prend cette voie et est profondément impliqué dans les recherches sur les modèles mathématiques et les formations de structures algorithmiques visuelles qui ont émergé des théories de systèmes (14). Son travail a évolué vers l’adresse génétique des sons et des rythmes générés dans les milieux naturels en Afrique du Sud.

Simulen. Jean Katambayi Mukendi. 2010. Photo : © Juha Huuskonen.

Et qu’en est-il de l’influence d’une culture régionale de la technologie ? Jean Katambayi Mukendi (15), de Lubumbashi (RDC), est un bon exemple de la pratique dictée par des enjeux locaux. Son travail a été initialement présenté dans Signals from the South (Signaux venus du Sud), au festival PixelAche en 2010 (16). Son travail porte sur une problématique de systèmes spécifique à sa “culture de la technologie” à Lubumbashi. Simulen (2010) est un prototype de correction automatique de distribution d’énergie, créé par Mukendi comme solution à l’instabilité et aux difficultés que connaît le réseau électrique de Lubumbashi. Le prototype propose un nouveau schéma d’organisation et un mécanisme d’éducation des gens autour de ce système. Cette œuvre a poussé Mukendi à créer d’autres prototypes comme Ecoson (2010), axés sur les structures de pouvoir et de temps, qui sont étroitement liées à une compréhension écologique de la Terre. Mukendi a adopté le rôle de scientifique culturel plutôt que celui d’artiste contemporain. Dans leurs pratiques respectives, Mukendi et Rademeyer ont tous deux réussi à aborder d’un point de vue critique des cultures locales singulières de la technologie. Le rôle de Mukendi et Rademeyer s’explique peut-être par le fait que nous soyons à une époque différente de la pratique culturelle africaine; ne s’apparente-t-il pas au rôle d’un chaman-génie initiateur dans le système socio-culturel ?

Si l’on observe l’histoire du Kenya, qui n’a pas de tradition dans le domaine des Beaux-arts, sa préoccupation contemporaine est axée sur la musique, la littérature et le cinéma. J’ai trouvé une révolution dans le fait que l’utilisation des systèmes de réseaux vise à transformer la société locale et ses pratiques culturelles, influencé par le puissant mouvement ICT4D (17) en Afrique de l’Est. On peut prendre pour exemple Juliani, un jeune musicien né dans le bidonville de Nairobi, qui utilise les médias sociaux comme mécanisme pour impliquer sa communauté dans un processus de développement. Dans un documentaire (18) du réalisateur Bobb Muchiri (19), à Nairobi, on voit Juliani travailler avec ses fans pour poser le problème de leur rôle dans la communauté. Ses pratiques sont novatrices. Il n’a peut-être pas changé la façon dont il fait de la musique, mais il a transformé les pratiques culturelles par une compréhension, indissociable de son inventivité, de la manière dont sa communauté utilise les réseaux. L’artiste du numérique ou de la technologie est un ingénieur de l’information et des systèmes, qui repense et reconnecte le monde d’un point de vue critique, revient en arrière et cherche de nouvelles solutions, là où les systèmes socio-culturels font partie intégrante des pratiques de la technologie.

En guise de conclusion, je propose l’approche humoristique d’une artiste sud-africaine dans sa critique de la nature de l’ordinateur au quotidien. Michelle Son (20), dans la série d’œuvres intitulée Michine, et plus particulièrement dans To Whom It May Concern: Antagonism of the Template Aesthetic (21), recrée un environnement de “bureau”. Je cite sa vidéo de présentation : partant de modèles prédéfinis de Microsoft Word, des utilisateurs sont immergés dans un environnement de bureau hyper-réel où le virtuel devient tactile et le modèle est magnifié — son environnement de “bureau” présente et active sur place des “caractéristiques” numériques et analogiques : des bulles de savon, de la fausse fumée. On y trouve aussi des “caractéristiques” non déclenchées, parmi lesquelles une série de livres auto-condensés sur la théorie des nouveaux médias. L’ensemble de l’installation est une critique conceptuelle et esthétique des formes de logiciels qui sont mis à notre disposition. La compréhension de l’art numérique et de la technologie repose sur un équilibre délicat entre les problématiques liées à un support et les particularités politiques de ces problématiques. L’effort d’un système mondial s’inscrit simultanément dans une situation locale. Les artistes africains du numérique (et je n’en ai mentionné que quelques-uns ici) nous donnent l’occasion de comprendre et d’interagir directement avec une culture de la technologie propre à l’Afrique.

Tegan Bristow

publié dans MCD #71, “Digitale Afrique”, juin / août 2013

Chercheuse, artiste et universitaire (22) dans la Division des Arts Numériques de l’École des arts de l’Université du Witwatersrand, à Johannesburg (Afrique du Sud), Tegan Bristow rédige sa thèse de doctorat au Planetary Collegium on African Technology Art and Culture Practices. > www.teganbristow.co.za

(1) Mike Lawrie : The History of the Internet in South Africa – How it began. Infos : http://archive.hmvh.net/txtfiles/interbbs/SAInternetHistory.pdf

(2) Cf. la page consacrée à Marcus Neustetter et l’article de Hobbs/Neustetter dans ce numéro.

(3) Infos : http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_in_South_Africa

(4) Anthea Buys: www.artthrob.co.za/Artbio/Marcus-Neustetter-by-Anthea-Buys.aspx

(5) Marcus Neustetter : http://onair.co.za/sanman/

(6) Cf. La page consacrée à James Webb dans ce numéro.

(7) Jasper Grosskurth : Futures of Technology in Africa. Publication STT n°75. 2010.

(8) Interview de Rachael Gichinga, iHub, Nairobi, 2012.

(9) Infos : www.ushahidi.com. Cf. la page sur Ushahidi dans ce numéro.

(10) Infos : www.ihub.co.ke. Cf. la page sur iHub dans ce numéro.

(11) Bill Zimmerman: www.27months.com/2012/07/africa-reload-2012-highlights-and-growing-the-afrilabs-network/

(12) W. K. Omoka : Applied Science and Technology: A Kenyan Case Consideration of their Interrelationship. Culture, gender, science and technology in Africa. Ed. Prah. K.K. Harp Publishers. Namibie. 1991.

(13) Cf. la page consacrée à Stefanus Rademeyer dans ce numéro.

(14) Stephanus Rademeyer : http://ecomimetic.blogspot.fr/p/se1.html & Resonate Structures, site de la Galerie Goodman.

(15) Cf. la page consacrée à Jean Katambayi Mukendi dans ce numéro.

(16) PixelAche 2010 : www.pixelache.ac//festival-2010/

(17) ICT4D : Information and Communication Technologies for Development, les TICs au service du développement. Cf. l’article de Babacar Ngom dans ce numéro.

(18) Studio Ang : http://studioang.tv/work/juliani-the-roadtrip/

(19) Cf. la page consacrée à Muchiri Njenga dans ce numéro.

(20) Cf. la page consacrée à Michelle Son dans ce numéro.

(21) Michelle Son : www.michelleson.co.za/Michelle_Son/twimc.html

(22) Cf. la page consacrée à Tegan Bristow dans ce numéro.